診断早期からの集中的な運動の効果

2022.09.22 更新

本日の研究論文はこちら!

早期PDに運動を加えるとLED(レボドパ合剤換算量)は抑制される

Intensive Rehabilitation Treatment in Early Parkinson’s Disease

:A Randomized Pilot Study With a 2-Year Follow-up

です。

元論文はこちら

↓↓

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25038064/

対象はRasagiline100mg服用のPD患者を対象に介入の比較試験を行なっています。

比較されたのは

MIRT群(multidisciplinary Intensive Rehabilitation) 16名

コントロール群15名

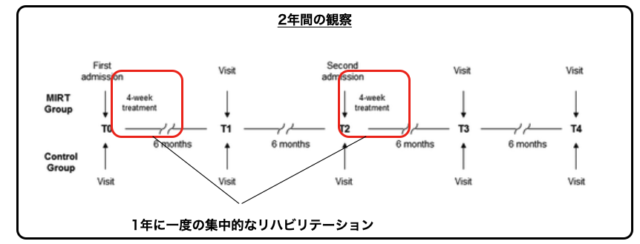

MIRT群の介入(1時間×3セッション/日×5日間/週)→2年間で2回介入(1年に1回)

→セッション1:ストレッチ、筋トレ、バランス。

セッション2:運動(トレッドミル、エアロバイク)。セッション3:OT(上肢運動、作業)

です。

この2群間で2年間半年に1回の評価を行なっています。

評価内容は

UPDRS-partⅡ、partⅢ、TUGm6分間歩行テスト、

PD Disability scale、L-dopa換算量をベースライン(T0)、

6ヶ月(T1)、1年(T2)、18ヶ月(T3)、2年(T4)で評価されました。

介入としては

MIRT群(1時間×3セッション/日×5日間/週)は1年に一回4週間の介入を行なっています。

※論文の結果をもとに執筆者が表を作成

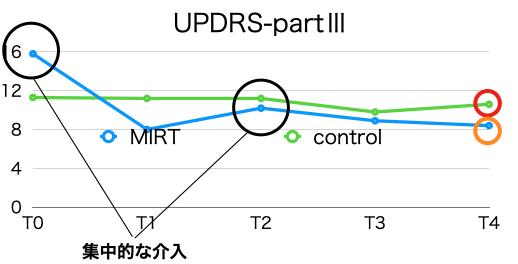

結果はUPDRS-partⅢはMIRT群とcontrol群では数値は2年後も維持されていました。

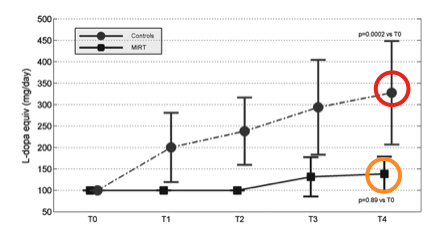

L-dopa換算量に関しては、control群(介入していない人たち)は

100mgから300mg以上増えているのに対して、

1年に1回の集中的な運動をおこなった群は1

00mgから150mg以下と服薬量はあまり増えていません。

それにもかかわらず、UPDRS-partⅢが維持されていたということは、

運動の効果があったということだと解釈されます。

control群は薬の量が増えているがためにUPDRS-partⅢが維持されていました。

今回の研究は「1年に1回の集中的(週5日、4週間)のトレーニングを行うことで、

2年後の薬の量と運動機能が保たれていた」という結果でした。

PDitスタジオでも、これらの結果から集中的な介入を実施しています。

週1回や2週に1回などの頻度ではなく、

週3日以上を1ヶ月以上行えるととても良い印象を得ます。

実際に、PDQ-39や転倒恐怖心などの評価をしても、

集中的に介入した方は良い結果を示しています。

負荷量を考えるのはとても大事ですが、介入頻度と期間も考える必要はとてもありそうです。

年に1回集中的に運動を行う時があってもよさそうですね♪

「根治療法が確立されるまで動ける体つくり」を目指して。

パーキンソン病の方へリハビリテーションを提供しているセラピストや

実際に運動をしている方の参考になれば嬉しいです♪

小川順也